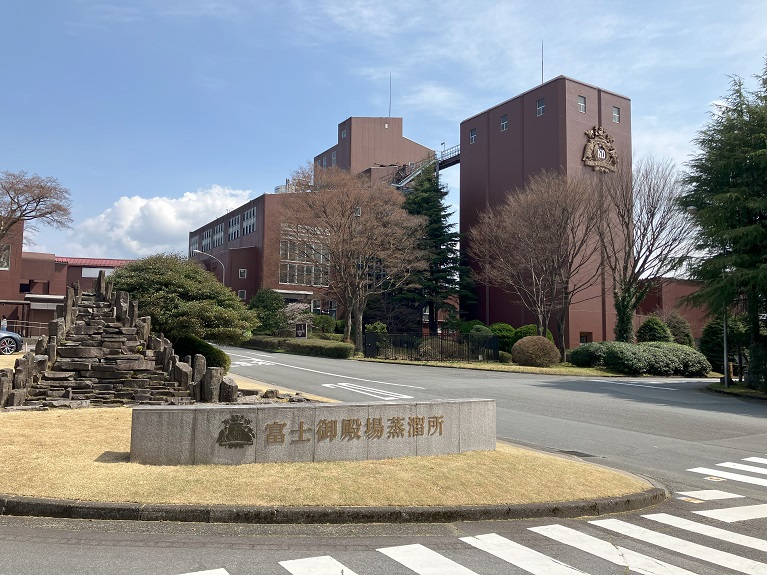

キリンのウイスキーは、サントリーとニッカに比べると正直知名度が薄い。山崎が1923年、余市が1934年と戦前に開所しており竹鶴政孝氏が関与しているが、富士御殿場蒸溜所は1973年と歴史がやや浅く逸話も薄い為もあるだろう。

他のウイスキー蒸溜所は見学するにも予約が大変だ。山崎なんかはショップやテイスティングをするだけでも予約が必要である。

ちょっと前から行くタイミングを計っていたのだが、富士御殿場蒸溜所は少々不人気なのか見学2日前に余裕で予約が取れてしまった。2月に貯蔵庫が見学できるツアーがあり、それはあっという間に埋まったが、いつもガラガラなイメージ。

いつでも行けると思っていたので初めての訪問である。

御殿場駅に降り立つと、バルジ型のポットスチルが迎えてくれる。

ああウイスキーの町なんだと感じる。

やっぱりというか近くにある「御殿場プレミアム・アウトレット」も食事処はキリンビールしか見かけない。近くにある「御殿場高原ビール」なんかがあっても良さそうなのに見かけなかった。

そして富士山だ。当たり前だがもの凄く近い。一週間前は飛行機の上空から見たけどイメージが全然違う。

反対側の富士山口になるのだが、近くの市営駐車場に屋上展望スペースがあるので無料シャトルバスまでの時間調整のために上ってみる。

人どころか車も無い。完全に景色を独り占めである。写真になると全く迫力が無くなるが、自分の目で見ると感じ方がまるで違う。

箱根乙女口に戻ると無料シャトルバスが待っていた。シャトルバスは人数が多いと乗れないこともあるらしいのだが全く心配は無かった。乗客は3名である。

席間が近く狭いのが少々難点。繁忙期仕様なのだろう。

バスにはバルジ型とランタンヘッド型のポットスチルが描かれている。これがこの蒸留所の特徴だ。

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所の入口にはランタンヘッド型ポットスチルが置いてある。

御殿場駅と蒸留所入口のポットスチルの形が違うのに気がつく人は少ないだろう。それぞれ実際に使用されていた物だ。本当はそれぞれ2つを1セットで置くのが正解なのかも知れない。

蒸留所の雰囲気は宮城峡に近い。森の中で杉の木が多いことや建物の色や配置とか駐車場の場所とかまで参考にしたんじゃ無いか?という位デジャブ感がある。

館内に入ると入口左手にロゴマークが掲示されている。このロゴマークはポットスチルや建物にも入っているし、もちろんウイスキーのラベルにもある。

受付を済まし入場料を支払う。入場券は今時な感じででキャッシュレスも可能だ。

後付け感があったので昔は無料だったのだろう。500円だったので問題客除けの為に設定している感じで高くは無い。有料化は賛成だ。

今回の見学は10名程で、うち半分が外国人だった。直接の英語ガイドは無いのだが、かわりに英語と中国語の音声ガイドの機械が用意されていた。観光も日本人は少なくなってきており、外国人対応必須なのだろう。

時間までロビーで待機。

基本的に写真OKなのだが、シアタールームだけは禁止だ。

時間になり入場するわけだが順番に名前を呼ばれる。混乱防止の為だろう。早い時間に受付したためか早めに呼ばれ、早速一番よさげな中央席を陣取る。抜かりは無い。

最初に観覧するプロジェクションマッピングは非常に良く出来ており記憶に残る。

ガイドの方も作品の一つであり相当練習したのだろうな?という感じで面白い。

撮影禁止になっていたので内容の詳細も控えた方が良いだろう。見る価値はある。

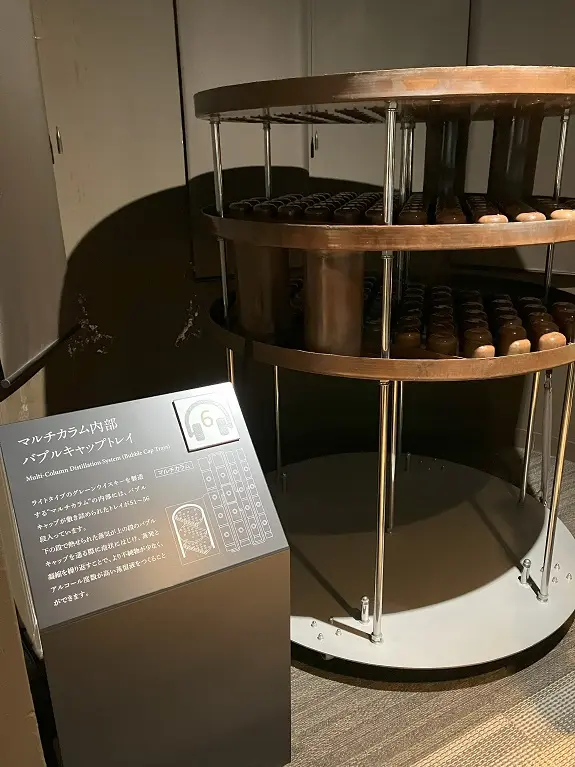

始めにウイスキー作りの工程の説明を受けるが、特徴なのはグレーンウイスキーについてだ。サントリーもニッカもグレーンを作っているが基本はモルトウイスキーである。ここ富士御殿場蒸溜所はモルトもグレーンも両方作っているのが特徴なのだが、両方とも同じように力を入れている感じで他とは違うことを感じる。

この後、早速見られるのがポットスチルである。

こちらは見学用のポットスチルで実際には使用されていない。触ることもOKだ。ただ写真が難しい。場所の関係で距離が取れず全景が取れない。本気で撮影したい場合は広角レンズが必要そうである。

こちらは稼働中のポットスチル。見学用ポットスチルの両脇にある。ガラスの向こうにあるので中には入れない。ラインアームは両方とも上向きだ。小型のポットスチルは全て下向きである。それで多様な風味を生み出しているのだろう。

まだポットスチルが新しい。交換された古いポットスチルが御殿場駅と蒸留所入口にある。同じ形の物がそれぞれ置き換わったそうだ。

見学用ポットスチルのすぐ後ろにあるのが、連続式蒸溜機の実物。

連続式蒸溜機はここでしか見ることは難しい。例えば宮城峡にもあるのだが立入禁止区域内にある。

ポットスチルに比べたら地味なのだが、こうして見学できるのは力を入れている証拠だろう。

もう一つ、キリンウイスキーで特徴的なのは木桶発酵槽だ。後ろにはステンレス発酵槽が見える。この木桶発酵槽は2021年に導入されたとのことで、実際に味を楽しめるのはもう少し先からであろう。

その後は樽の紹介だ。樽サイズや特徴の紹介は少なく、中に入っているモルトとグレーンの紹介。それぞれ焦がした樽の破片と原酒が入っており、香りの違いを体験できる。モルトの方が鋭くグレーンが柔らかい感じ。香りが全然違う。

実際に使用されている樽も紹介されているが、他より小さいイメージ。見学用なのかも知れない。

ちょうどタイミング良くダボ穴にダボ栓をハンマーで打ち込んでいる様子を見学できた。ハンマーの音が工場に鳴り響く。打ち込み終わると後ろのレーンに送り込まれるようだ。ちなみに見える範囲での樽は全て同じサイズ。たぶんバーボン樽。

こちらは良くある原酒の歴史。

モルトなのかグレーンなのかは分からず。色の具合からグレーンな気がする。今度ちゃんと聞いてみよう。

ラック式の貯蔵庫のレプリカを見学できるのだが、規模が小さくガラス越しのレプリカなのが残念。独特の空気感は全く感じられない。目を閉じると場所ごとに微妙に違うのを感じるのだよ。

こればかりは他社の方が良いね。やっぱり本物がみたい。富士御殿場蒸溜所の高層ラック式は圧巻らしいし。

そして一気に変わって、ラベリングの工場。ここではウイスキー以外の商品も作られている。

ボトルが左から右へ流れており、今日はライチ酒だそうだ。

遠目で分かりにくいがボトルキャプの色、お酒の色、ラベル左上の特徴から、「茘枝酒<ライチチュウ>500ml」だろう。

なんとなく言われる前に分かってしまった。

キリンウイスキーの歴史

瓶の並びは圧巻だ。

この後「富士」と「陸」の試飲だ。

車で来ているため試飲不可の方もちらほらと。。。

ここで一番勉強になったのはハイボールの作り方だ。

サントリーなんかはハイボールの作り方講座なんかもあるが、そことは作り方が少々違った。

写真左側が「陸」になるのだが、普通のロックグラスを使用する。他社はタンブラーを使用する。専用のハイボールグラスもガラス、ステンレスに関わらず大きめである。

そして氷の入れ方だ。

他社は氷をできるだけ詰め込んで、グラスを一気に冷やした後にウイスキーを注ぐ。

「陸」の場合は見学の都合上かもしれないが、先にウイスキーを注いだ後に2個だけグラスに入れてマドラーで冷えるまでかき混ぜる。そして最後に1個追加するのだ。

使う炭酸水も「ヨサソーダ」が用意された。初めて見たと思ったらインターネット通販限定なのね。全然知らなかった。

他社は1:3位に割るのだが、「陸」は1:5位が基本とのこと。一般的には少々薄めだ。

そして氷を避けて静かに炭酸を入れたら、かき回さずに頂くらしい。

実際にその通りにいただいたら、大変美味しかった。

一緒に頂いたチョコレートもこだわりがあるらしく「明治 ザ・カカオ ナッティカカオ」が提供された。こちらのチョコーレート作りの取り組みに共感したとのことだ。こちらとも大変良く合う。

正直ウイスキーより「ヨサソーダ」が気になった。そのまま試飲すると強炭酸ではあるがどこか控えめ。「ウィルキンソン タンサン」より刺激が少ない感じが心地よい。他のウイスキーでも是非試してみたい。

無料の試飲が終わったら有料の試飲だ。

これが本来の目的。蒸留所限定からチョイス。ここでしか飲めない。

今回は以下の通り。

シングルグレーンウイスキー富士30年 5,000円

シングルブレンデッド富士2022マスターピース 1,200円

富士御殿場蒸溜所シングルモルト17年 2,000円

こちらの注文を躊躇無くすると、店員さんから「おぉ!」という声が出て驚かれる(笑)

オーダーが間違っていないか確認されてしまった。普通は1桁少ない金額だよね。

全く間違っていません!これを楽しみに来ました!!

ちょっとだけお土産コーナーに人だかりができたと思ったら、あっと言う間に居なくなってしまった。

有料試飲は自分一人だけだ。そこまで人気が無いのかしら。。。

別の場所で受け取る。写真を撮らせて貰おうと思っていたら、店員さんから記念に写真を取られますか?と尋ねられた。

もちろんである。改めてボトルを置いていただく。

全てのボトルの底が赤富士になっているのがわかるだろうか?

キリンの上位ウイスキーはボトルを真横から見ると富士山が見える様に加工されている。ウイスキーが入っていると赤富士として浮かび上がるのだ。

まずは「シングルグレーンウイスキー富士30年」

2020年に「ワールドベスト・グレーンウイスキー」のアワードを取った。

第一印象はバーボンだね。スコッチウイスキーとかとはまるで違う。

甘いバニラやバナナのような香りが上品に漂う。アルコール臭さは全く無くフィニッシュが長い。半分飲んだところで加水用の水を加えてトワイスアップにする。

香りが花開いた感じで心地が良い。甘めな味が何層にも広がるがしつこくなく力強い。

シングルモルトが好きな方にはパンチが弱いかも。どちらかと言うとバーボン好きな方向けだろう。

ちょうどここで担当のガイドさんが、わざわざ挨拶にやってきてくださった。

誰も居なくなり折角なのでマニアックな質問をさせていただくと、第二ラウンドの工場見学をさせてもらった。見学コースとは違う出入口からマンツーマンでポットスチル前で説明を頂く。

ポットスチルの形状やラインアームの角度、樽についてはチャーリングの話まで、おそらく一般的な情報として載っていない事まで教えていただいた。

樽の内側をバーナーなどで焼く作業をチャー(チャーリング)というのだが、例えば白州も余市も半自動な感じだ。

シアターで一瞬だけ写ったチャーはベルトコンベア式の全自動で衝撃的だった。

その質問をしたら、こちらではやっていないらしい。

フォアローゼズのものだそうだ。今はキリンビール子会社なので、そういう繋がりである。

また小型のポットスチルを使って、地元のモルトやグレーンを使用したウイスキー作りを始めているそうだ。味は全く予想外とのことだが、まさにベンチャーウイスキーのスピリットそのものだと思う。ビールのスプリングバレーは売り出し方に失敗している気がするが、こちらは是非応援したい。

10分ほどレクチャーを頂くと、引き続き試飲タイム。

誰も居ないので気兼ねしなくて良い。

次は「シングルブレンデッド富士2022マスターピース」

富士御殿場蒸溜所で作ったシングルモルトとシングルグレーンを融合させたのが、シングルブレンデッドだ。ニッカの伊達を思い出すがシングルブレンデッドとはうたっていない。

2022年4月に1,000本限定で販売されたのだがまだ残っている。30年以上の原酒を使用しているのだが、若い原酒も使用しているのでノンエイジである。

ややアルコールを感じるが甘めの熟成香が広がる。富士30年と比べるとスパイシーさを感じた。フィニッシュは長めなもののすっと消えしつこくない。やや特徴的なテイストを感じるが赤ワイン樽やビール樽を使用しているためなのだろうか?

非常にバランスが取れていて、とても飲みやすい。

最後に「富士御殿場蒸溜所シングルモルト17年」

インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ2017で金賞を受賞したウイスキーだ。

こちらはシングルモルトなので余市や山崎と比較しやすい。

果実のような香りとウッディーな香りが広がる。余市や山崎に比べてライトな味わい。ノンピートの麦芽を使用しているためなのか、やや特徴にかける。アイラ系ウイスキーが好きな人には全く響かないだろうが、その分複雑な香味を味わえる。

フィニッシュは普通。水で流せばすっと消えるので、水割かハイボールなら食事の邪魔はしないだろう。

試飲が終わったらお土産を買い込む。もちろん工場限定のカスクだ。転売防止にモルトとグレーンを1本ずつまでの限定。カスクNo.は選べないとのことだったが、並んでいるボトルからは選べた。

この手のボトルは一番濃い色の物を選ぶ。味はともかく最も古い可能性が高い。古いボトルは基本的に高価なのだ。自宅で確認すると両方とも2014年のもので10年もののカスクだった。あまり手に入らないのでラッキーである。おっと同じ年号の余市マイウイスキーとの飲み比べもできるね!

シャトルバスの時間までキリンの森にも立ち寄った。当たり前だが自分一人だけだ。思ったより狭い範囲。遭難されても困るよね。

帰りのバスは1人だけ。こうして富士御殿場蒸溜所を後にしたのだった。

ガイドの方は小柄で若い女性の方だったのだが、声がとても良く聞きやすかった。ちょっと前までナレーターか声優をしていたのでは?と思うほどだ。それに加えて年齢の割に自社製品にとても詳しく感心した。

この手のガイドさんは臨時で雇った人なんかが多いので、今ひとつな事が多いのだが予想外だった。自社製品に誇りを持っており良さを伝えようとしているのを感じた。

正直キリンウイスキーの見方がまるで変わり大変良い経験だった。ガイドさんありがとう!

次回訪問時は、ちゃんと質問事項をメモしていこうと思う。

コメント